レベル調整とデジタル現像

レベル調整

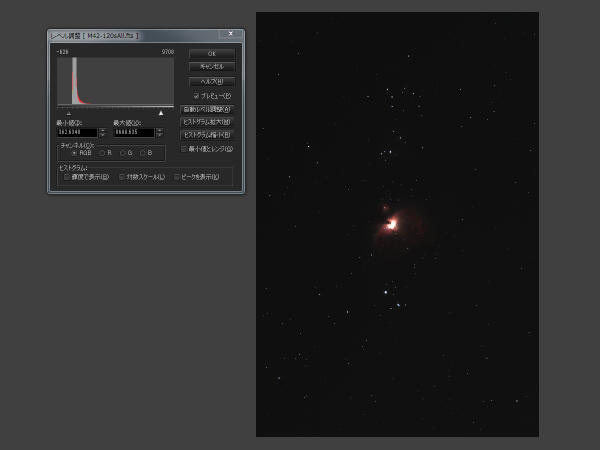

コンポジットの終わった画像は、コンポジット前と比べて格段に滑らかになっているはずです。しかし一方で、星雲などが浮き出ているわけではありません。そこで「レベル調整」により、星雲を浮かび上がらせます。

「レベル調整」のヒストグラムで、横軸の黒と白のスライダーを、お互いがヒストグラムのピークを挟むよう、近づけます。すると、背景が暗くなるとともに今まで見えなかった星雲などが浮き上がってくるはずです。

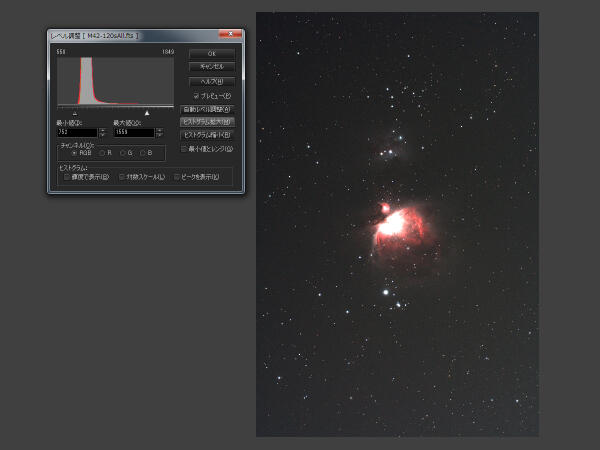

しかし一方で、ノイズであったり、フラット補正で補正しきれなかった背景のムラなども目立つようになってきます。どの程度までスライダーを近づけるかはケースバイケースですが、後述の「デジタル現像」を前提とするなら、「ちょっとやり過ぎかな?」と思うくらいまで思い切って強調してしまいましょう。

ただし、黒の方のスライダーは、あまり上げすぎない方が無難です。調子に乗って背景を真っ黒に落としてしまうと、ものすごく不自然な写真になります。

デジタル現像

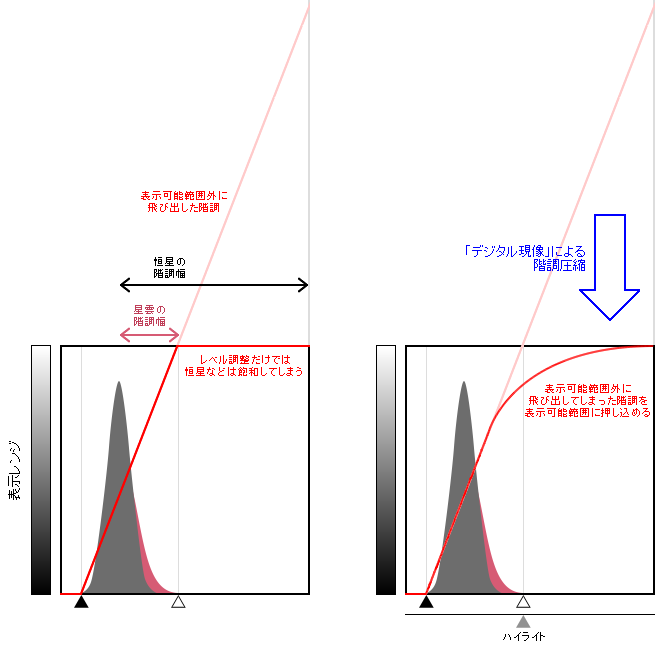

次に「デジタル現像」を行います。上記の操作で、星などはすっかり真っ白に飽和してしまっていると思いますが、デジタル現像はこの「飛んでしまった」階調を取り戻す操作です。

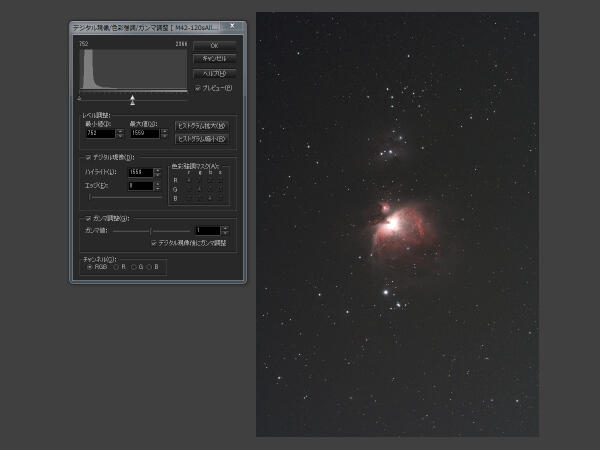

まずは何も考えず、そのまま実行してみましょう。一気に画像が眠い感じになったように見えますが、同時に、飽和した部分にも階調が戻ってきているのが分かると思います。

この結果を参考に、デジタル現像前のレベル調整をどの程度までやるか、またデジタル現像のパラメータをどうするかを詰めていきます。デジタル現像のパラメータについては、主にいじるところは2つです。「デジタル現像」の「ハイライト」の値と、「色彩強調マスク」のラジオボックスです。

「ハイライト」の値は、「レベル調整」の最大値と同じにするのが基本です。これを「レベル調整」の最大値より大きくすると取り戻せる階調が減り、小さくすると真っ白であるべき部分まで暗くなってしまいます。ただ、前者は写真全体が軟調になりすぎるのを防げますし、後者は被写体の輝度差が大きくてレベル調整後の白飛びが激しくなりがちな場合に効果的です。

一方、「色彩強調マスク」では特定の色成分を強調することができます。ここでは、簡単に言うと「あるピクセルの色情報(R, G, B)を周囲の色情報(r, g, b, s)で割る」という操作が行われています。ここで「s」というのは、r, g, bの平均値です。

たとえば赤っぽい領域にあるピクセルに対して、そのR成分を周囲のb成分やg成分で割る設定にすると、bやgはRに比べて値が小さいですから、その分R成分が強調されることになります。sで割った場合は、「s=r, g, bの平均」ですから、gやbで割った時に比べてもう少し穏やかな強調になります。

この色彩強調は、あくまでもデジタル現像の一環なので、その効果は階調圧縮がかかる領域……つまり星雲などよりも恒星などの輝度の高い部分に優先的に表れます。そのため、特に色収差のある光学系で撮った写真でこれを使うと、星がギトギトに色づいたり、色相が転んだりすることがあります。用心して使いましょう。