天体望遠鏡の基礎知識

さて、望遠鏡を買うにしても、最低限の知識は持っていないと話になりません。お店に相談するにしても「何が分からないのか分からない」という状態では、店のほうも困ってしまうでしょう。

というわけで、ここでは望遠鏡本体(鏡筒)とそれを載せる架台を中心に基本的な事項を紹介しておこうと思います。ただ、ここに書くのは本当にごく基本的なことだけですので、できればちゃんとした書籍にあたることをお勧めします。ここを含め、ネット上の断片的な情報からだけでは分からないところまで、系統的な知識が得られると思います。

スペックの見方

望遠鏡を買おうとする人は、まず望遠鏡メーカーや販売店のウェブサイト、カタログなどを見ると思いますが、そうしたところには望遠鏡の性能に関して様々な数字が並んでいます。どれを見ればいいのか目が回りそうですが、押さえておくべき重要な情報は実はそれほど多くありません。

口径(有効径)

対物レンズ(鏡)の直径です。先に書いたように、口径が大きいほど暗い天体を捉えることができ、倍率を上げても像が明るく、また細かいところまで見ることができます。様々な対象を見た時にある程度の満足感を得るには、小さくても口径8cm、できれば10cm以上は欲しいところです。

焦点距離

対物レンズ(鏡)の焦点距離です。

先に「倍率=対物レンズ(鏡)の焦点距離(mm)÷アイピースの焦点距離(mm)」で求められるという話をしましたが、これはすなわち「同じアイピースを使った場合、対物レンズの焦点距離が長い望遠鏡の方が高倍率になる」ということです。

例えば、惑星観測などは高倍率が必要な典型的な例ですが、こうした目的の場合、焦点距離の長い望遠鏡の方が倍率が出しやすく有利です。焦点距離の短い望遠鏡の場合、対物レンズの作った像を焦点距離の短い=拡大率の高いアイピースで強拡大することになるので、光学系のアラまで拡大されてしまいます(なので、これに耐える光学系は高価になりがちです)。

逆に、大きく広がった星雲や星団の観望には低倍率が適していますが、今度は焦点距離の長い望遠鏡が不利になります。たとえば、ビクセンのSX2-VMC200L(焦点距離1950mm)は焦点距離9mmと20mmのアイピースがセットになっていますが、20mmのアイピースを使っても倍率は98倍もあり、視野は31分(約0.5度)しかありません。月の見かけの直径がちょうど30分ほどですから、これだと月全体を視野内に収めるのはかなり厳しいことになります。また、視野が狭い分、望遠鏡を正しく目的の方に向けるのも大変になってきます。

さらなる低倍率・広視野を達成するには、もっと焦点距離の長いアイピースが必要ですが、一般にアイピースは焦点距離が長くなるほど大きく重く、選択肢が少なく、高価になる傾向があります。

望遠鏡を望遠レンズ代わりに使う「直焦点撮影」では、影響はさらに直接的です。一眼レフで様々な焦点距離のレンズを使い分けるのと同様、撮ろうとする天体の大きさに応じて適切な焦点距離の望遠鏡を選ばないと、撮りたい天体が画角内に収まりきらない、あるいは写っても小さすぎて迫力に欠ける、といったことになってしまいます。

初心者がここまで気を回すのはなかなか難しいですが、「1本の望遠鏡ですべてをカバーできるわけではない」ということだけは頭の片隅に入れておいた方がよいかと思います。ある程度のマニアになると、複数本の望遠鏡を使い分けていることはよくあります。

口径比(F値)

望遠鏡の焦点距離を対物レンズ(鏡)の口径で割った値のことで、カメラレンズのF値と同じものです。直焦点撮影の場合、普通のカメラによる写真撮影と同様、この値が小さいほど短い露出時間でより暗いものが写るようになります(眼視の場合、アイピースで像を適宜拡大するので、F値の大小は関係しません)。そのため、天体写真においてはF値が小さめの望遠鏡が好まれる傾向にあります。

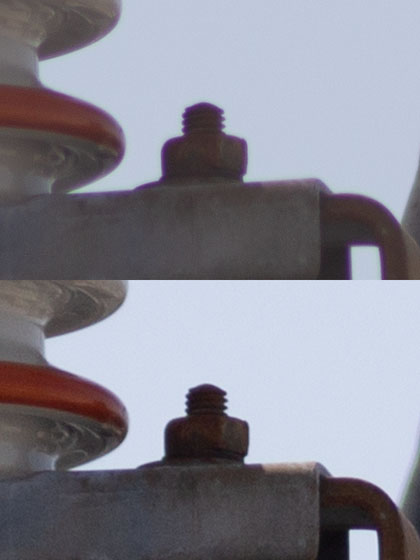

しかし、F値がむやみに小さければいいというものでもありません。何も考えずにF値を小さくすると「収差」が目立ってくるからです。

理想的な望遠鏡では、視野全体にわたって星は針で突いたような鋭い点像を結ぶはずです。しかし実際の望遠鏡では、物理法則や製造精度の限界、設計の制約、光学材料の性質など様々な原因によって、像の悪化が起こります。この像の悪化のことを「収差」といいます。

収差には色収差、球面収差、コマ収差などいくつかの典型的な種類がありますが、これらは一般に、F値が小さくなるほど大きくなる傾向があります。「光を無理やり大きく曲げる分、色々無理が出てくるのだ」と考えると分かりやすいでしょうか。これを防ぐため、F値の小さい天体写真向きの望遠鏡は高度な製造技術や高級な光学材料がおごられていることが多く、価格は高くなりがちです。また、ちょっとした光学系の誤差もシビアに反映されてしまうため、高度な調整機構を備えているものも多く、これも価格を押し上げる原因になっています。

逆に言えば、値段が安いのにF値が小さいものは性能的に要注意ということになります。

分解能・極限等級・集光力

それぞれ望遠鏡の性能を表す数字ではありますが、いずれも口径から機械的に計算される理論値です。実用上の意味はまったくないので、無視してよいです。

サイズ・重さ

そのままの意味ですが、収納場所の決定や運用の容易さに直結するものです。あまりに大きく重いものは、いくら性能が良くても設置が面倒になり、持て余し気味になるので無理は禁物です。自分の気力・体力とよく相談しましょう。

架台について

ここからは各論。まずは、望遠鏡を載せる架台についてです。望遠鏡を選ぶとなると、つい鏡筒の方にばかり目が行ってしまいがちですが、実は架台選びの方がある意味重要だったりします。

望遠鏡では対象を大きく拡大して観察しますが、このとき架台が貧弱だとちょっとした風や振動で視野が大きく揺れてしまい、観測どころではなくなります。ちょっとしたブレも許されない写真撮影の場合はなおさらです。

また、架台のサイズや構造により、どのくらいの重量の機材まで搭載できるかが決まってくるので、それによりおのずと使える鏡筒や機材が制限されてきます。カタログなどを見るとたいてい搭載可能最大重量が載っていますが、判定基準が各社バラバラなこともあって、これはあくまで目安程度。載せようとする機材の重さに対して十分に余裕のある選択をしましょう。

個人的には、架台には鏡筒と同額か、むしろ鏡筒よりも多めの予算を割くぐらいのつもりでいた方がいいように思います。架台さえしっかりしていれば鏡筒は買い足せますが、重くてかさばる架台の方をホイホイ買い足すわけにはなかなかいきませんから……。

さて、望遠鏡を支える架台には、大きく分けて「経緯台」と「赤道儀」の2つの種類があり、さらに最近では「天体の自動導入機能」の有無によっても分けることができます。

経緯台

「経緯台」というのは、望遠鏡を上下・左右に動かすことのできる架台のことです。一般的なカメラ三脚がちょうどこれと同じ方式。取り扱いが簡単で、初心者や子供でも見ようと思う天体をすぐ視野に入れることができます。構造が単純なので軽量、かつ価格が安いのも魅力です。とにかく手軽で機動力に富んでいるのが最大の利点で、ベテランでも「ちょい見用」として本格的機材とは別に所有していることも多いです。

しかし、天体をちょっと眺めるだけなら何の問題もない経緯台ですが、本格的に星を観測したり、写真を撮ろうと思ったりするとちょっと話が違ってきます。

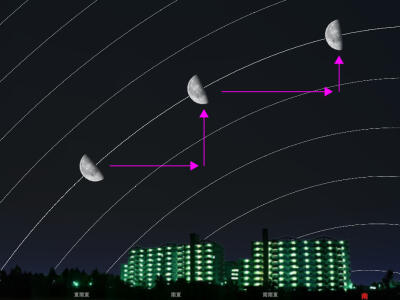

星は地球の自転のために東から西へ移動していくので、望遠鏡で星を見るときは常に星を追いかけていかなくてはなりません。ところが、経緯台でこれをやろうとすると、上下・左右の両方向に頻繁に望遠鏡を動かさなくてはならず、なかなか大変です。低倍率で星を見ている分には、視野の中の星の移動は大きくないのでそれほど問題ありませんが、高倍率で星を見るのにはあまり向きません。

また、天体は円を描くように動くのに対し、架台は直線的にしか動きませんから、結果として時間とともに視野内で天体が回転してしまいます。そのため、月のように明るくて速いシャッターを切れる天体を除き、写真撮影は普通はできないと思ったほうがよいでしょう。

なお、低価格のモデルの中には、ほとんどカメラ用三脚そのままの構造をしたものがありますが、望遠鏡では架台の動きが何十倍、何百倍にも拡大されますから、大まかな動きしかできないこういうタイプは良くありません。ぜひ、架台を精密に動かすための微動装置がついたモデルを選んでください。

自動導入経緯台

上で書いたように、普通の経緯台は取り扱いこそ簡単なものの、天体を追尾するのが苦手という問題がありました。しかし最近では、経緯台にコンピュータとモーターを搭載し、追尾を自動化したものが登場してきています。さらにこのタイプの経緯台では、コンピュータから見たい天体を選ぶだけで望遠鏡をその方向に向けてくれる(自動導入)ので、自分の知らない天体や暗い天体も比較的簡単に観望することができます。特に、肉眼で星があまり見えない都会では、自動導入機能は強い味方になります。

……と、一見ものすごく便利そうな架台なのですが、問題点もいくつか。まず、動作にバッテリーなどの電源が必要です。基本的に手動での操作はできないので事前にバッテリーの充電や電池の補充が必要ですし、ひとたび電源が切れるとただの鉄の塊に過ぎません。

次に自動導入・追尾機能についてですが、これを使うためには最初に時刻と観測場所の緯度・経度(ここまではGPSで自動的に設定してくれるものもあります)、そして望遠鏡の現在の姿勢をコンピュータに教えてやらねばなりません。望遠鏡の姿勢については、名前の分かっている明るい星を2~3個望遠鏡の視野に順次導入し、望遠鏡の向いている方角を教えてやるのが一般的な方法で、この操作のことを「アライメント」といいます。決して難しい作業ではありませんが、ポンッと置いてすぐ使い始められる手動の経緯台に比べると、ひと手間がかかるのは確かです。

また、最初にアライメントを行えば天体の追尾は自動でやってくれますが、天体写真については、視野が回転してくために明るい天体に限られるのは普通の経緯台と同じです。

本来、扱いが簡単・手軽なのが経緯台のいいところですが、自動導入経緯台の場合、この利点が多少なりともスポイルされる格好になっています。購入を検討される場合はそのあたりをよく考えてください。

赤道儀

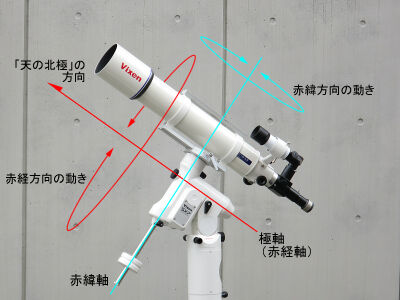

「赤道儀」は、経緯台では難しかった星の追尾を簡単にできるように工夫された架台です。

みなさんご存知の通り、星は北極星の方向(正確には「天の北極」)を軸に円を描くように動いて見えます。赤道儀では、この動きを追いかけるために架台の回転軸の1つ(極軸)を天の北極の方向に合わせ、望遠鏡が星の動きと全く同じ動きをできるようにしています。

この方式の架台なら写真撮影も可能ですし、「モータードライブ」という駆動装置を取り付ければ、自動的に星を追いかけることもできます(現在ではほとんどの機種が最初から内蔵しています)。さらに、軸の周りに、望遠鏡の向いている方向を示す「赤経・赤緯」の目盛を振った「目盛環」がついているものであれば、それを頼りに暗い天体の導入も比較的簡単に行えます(慣れは必要ですが)。動作軸が傾いているせいで、経緯台に比べると動きが複雑そうに見えますが、星を見る上では非常に便利なものです。

ただ、経緯台に比べると一般に重量がかさみ、高価になるのが欠点です。経緯台に比べると力学的に不安定なため頑丈に作りこむ必要があり、結果として重く高価になってしまうのです(逆に言えば、やたらと軽くて安価なものは経緯台にも劣ります)。また、慣れれば難しくないとはいえ、経緯台に比べて設置にひと手間余計にかかるのは確かです。もっとも極軸合わせについては、観望するだけであれば架台をおおよそ北に向け、傾きを観測地の緯度に合わせる程度の簡単な設定でも、経緯台よりはずいぶん便利に使えます。しばしば「初心者向けではない」などと言われがちですが、使用時の快適さを考えれば必ずしもその指摘は当たらないように思います。

自動導入赤道儀

経緯台の場合と同じく、赤道儀にも自動導入機能のついたものがあります。低価格帯のものを除き、現在ではむしろこちらの方が主流かもしれません。上図のSXP赤道儀も自動導入タイプの赤道儀です。

機能については自動導入経緯台とほぼ同様ですが、こちらは赤道儀なので写真撮影も問題なくこなします。電源の問題や初期設定の手間についても同様ですが、赤道儀の場合は元々ある程度の手間がかかるものですし、相対的に問題になりにくいです。

しかし、ただでさえ高価になりがちな赤道儀に、さらに自動導入機能が付いてくるので価格は相当高くなります。間違いなく便利ですが、予算面が最大のハードルになるかもしれません。

また、高橋製作所の赤道儀のように、自動導入機能を使うにはパソコンとつないで操作することが前提となっているものがあり、この場合は装備が大掛かりになりがちです。特に、眼視をメインで考えている場合にはいささか重装備に過ぎるでしょう(逆に、ある程度本気で天体写真を撮る場合には、どのみちパソコンを持ち出すことが多いのでそれほどデメリットにはなりません)。

鏡筒について

次は、望遠鏡本体の種類についてです。こちらは大きく3つの方式……「屈折式」と「反射式」、「カタディオプトリック式」とに分かれます。

屈折式

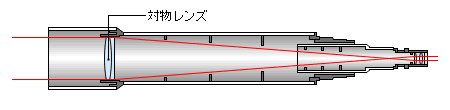

「屈折式」はレンズを使って光を集めるタイプの望遠鏡です。普通の人が「望遠鏡」と聞いて真っ先に思い浮かべるのがこれでしょう。

屈折望遠鏡の一番の利点は「取り扱いの容易さ」です。レンズのカビにさえ注意すれば、あとはほぼメンテナンスフリー。見たい時にサッと出してすぐ観測できるというのは、忙しい人や面倒が嫌いな人にとっては何物にも代えがたい魅力です。また、反射望遠鏡の項で後述する「筒内気流」の影響が比較的出にくいため、望遠鏡が熱せられがちな太陽の観測にも向いています。

逆に欠点は口径の割に高価なことと、比較的長くて重いということ、そして「色収差」があることです。

色収差というのは、像に色のにじみがあるように感じられる現象のことで、レンズを通った光が屈折率の違いのため波長ごとに異なった位置で像を結ぶことで起こります。これは屈折望遠鏡の原理上避けられないものですが、レンズの材質や組み合わせを工夫することで大きく軽減することができ、その度合いによって大きな価格差が生まれてきます。

この色収差の補正の度合いによって、屈折望遠鏡は「アクロマート」と「アポクロマート」の大きく2つに分けられます。

「アクロマート」は目で見た時に収差が目立ちやすい赤色と青緑色の光について、同じ位置で焦点を結ぶように設計されたもので、口径6~10cm前後で数万円からあります。しかし、その他の波長の光については収差が残っているため、眼視ではあまり気にならないものの、写真では色にじみがかなり目立ちます。収差を目立たなくするためにはF値を大きくしてやればいいのですが、あまりにF値が大きいと今度は望遠鏡自体が長くなって、取り回しや収納に問題が出てきます。標準的なF値はF10~15くらいです。

なお、収差が盛大に出るのを承知ででF値をあえて小さくしたアクロマート(だいたいF6以下)もありますが、これは俗に「リッチ・フィールド・テレスコープ」(RFT:Rich Field Telescope, 広視野望遠鏡)と呼ばれるジャンルの望遠鏡で、大きく広がった星雲、星団などを低倍率で眺めて楽しむことに特化した望遠鏡です。口径の割に安く売られていることも多く、つい手を出したくなりますが、目的が限定された比較的マニアックな性格の望遠鏡といえます。最初の1本としては避けた方が無難でしょう。特に、空の明るい都心ではあまり使い道がありません。

「アポクロマート」は蛍石(フローライト)やED(異常低分散)ガラスといった特殊なガラス材を使ったレンズを組み込むことで色収差を抑え込んだ望遠鏡です。上質なものであれば色収差はほぼ完全に補正され、素晴らしい像を結びます。また、レンズが高性能なのでF値を小さくしても像がそれほど破綻せず、写真撮影にも向きます。ただ、当然ですがそれなりに高価です。口径10cmクラスで安くても10万円以上、高級機種になると40万~50万円くらいにもなります。もっとも、金額相応の価値はあると思いますので、今後本格的に取り組もうと考えているなら、アポクロマートを買っておくと後悔はありません。F値はF6~8程度のものが多いです。

なお、写真性能を向上させるために3~4枚以上のレンズを組み込んだものもありますが、こうした望遠鏡はレンズ枚数が多い分、重くて非常に高価。しかも、すべてのレンズが外気温になじむのに時間がかかる点をはじめ、フルに性能を発揮させようとすると相応の準備や技術、周辺機材が必要です。屈折望遠鏡の手軽なイメージからは程遠いので、よほど目的がはっきりしていて(金銭面含め)「覚悟」ができている人向けでしょう。

反射式

「反射式」はレンズの代わりに凹面鏡を使って光を集めるタイプの望遠鏡です。レンズのように光がガラスの中を通りませんので、屈折望遠鏡のような色収差は起こりませんし、視野中心部の像は非常にシャープです。また、屈折式に比べると大口径のものが作りやすく、口径の割に安価です。

……と、一見いいことづくめのようですが、その代わり、使用、保管、手入れにやや手間が必要です。特に、鏡の向き、位置を調整する「光軸調整」は必須。こうした調整は決して難しい作業ではありませんが(中学生くらいなら十分できます)、面倒に思う人もいるでしょう。

また、望遠鏡を外に出したばかりのときは、鏡筒内部の空気と外気との温度差によって鏡筒内部に気流が生じ(筒内気流)、像が悪化しやすいのも反射式の難点です。夏場の日中、路面に「かげろう」が立ち上って向こうの景色が揺らいで見えることがありますが、ちょうどあれと同じような現象です。特に大口径のものの場合、鏡筒が外気になじむまで時間がかかることもあり、影響が顕著に出ます。鏡筒の大きさや作り、設置状況などにもよりますが、性能をフルに発揮させるためには、使う前に少なくとも1時間程度は外気になじませる必要があります。

さらに、斜鏡(副鏡)とそれを支える金具(「スパイダー」といいます)が光の回折を引き起こすため、屈折望遠鏡に比べると得られる像のコントラストは低下しがちです。例えば惑星を見ると、小口径の屈折式の方が模様が濃く見えて、パッと見の印象が良かったりします。もちろん、大口径の反射の方が、薄いなりにずっと細かい模様が見えているのですが……。

現在、一般的に出回っている反射望遠鏡には、ニュートン式、ドール・カーカム式、リッチー・クレチアン式の3つの形式がありますが、このうち最もオーソドックスでオールマイティに使えるのはニュートン式です。

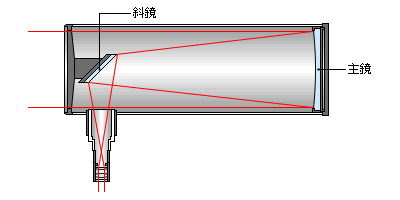

ニュートン式は、凹面鏡で集めた光を平面鏡で直角に折り曲げて鏡筒外に導き出すタイプの望遠鏡です。凹面鏡には放物面を使うのが普通で、この場合、視野中央は原理上収差がなく非常にシャープな像を結びます。また、大口径のものを非常に安価に作ることができるのも特長で、海外製のものであれば口径20cmクラスのものが数万円で購入できます(ただしあまりに安いものは鏡筒の材質が薄くて弱く、ちょっとしたことで鏡筒が歪んだりするので注意)。現在人気なのはF値が4~6程度のものです。

なお、ニュートン式の場合、視野周辺部の星が尾を引いたように見える「コマ収差」という収差がどうしても発生します。眼視では、視野中央しか基本的に使わないのであまり問題にはなりませんが、直焦点撮影では影響がはっきり見えてしまいます。そのため、写真撮影においてはコマ収差を補正する「コマコレクター」と呼ばれる補正レンズがしばしば併用されます。

カタディオプトリック式

「カタディオプトリック式」はレンズと鏡の両方を組み合わせた望遠鏡で、いわば屈折望遠鏡と反射望遠鏡の「あいのこ」です。構成としては、反射望遠鏡に補正レンズ群を組み合わせて収差の軽減を狙った設計がほとんどです。各社の独自性が最も現れるジャンルで、さまざまな光学系が提案されています。

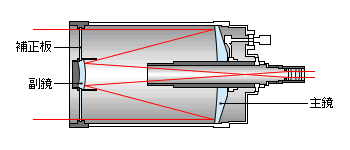

このタイプで最も普及しているのは、シュミットカセグレン式およびその派生型です。シュミットカセグレン式は球凹面の主鏡と球凸面の副鏡、そして「補正板」と呼ばれる複雑な形状のごく薄いレンズを組み合わせた望遠鏡で、アメリカ発の2大望遠鏡メーカーであるCelestron(セレストロン)とMeade(ミード)が広く普及させた方式です。

この方式は口径の割にコンパクトかつ安価なのが特長で、後述のマクストフカセグレン式ともども、狭いベランダなどでも扱うのが比較的容易です。標準的なF値は10と大きく焦点距離が長いため、特に高倍率での観測や小さな天体のクローズアップ撮影に向きます。

一方、欠点については反射望遠鏡と共通する部分が多いです。副鏡による光の回折のため、像のコントラストは低くなりがち。光軸調整が必要なのも同様です。また、筒先が補正板でふさがれていて温度順応に時間がかかる上、光が鏡筒内を往復する構造であるため、単純なニュートン式反射より筒内気流の影響を受けやすくなっています(古い書籍などでは「筒内気流がない」と書かれているものもありますが、実際には筒内気流が発生します)。

収差については、コマ収差などが残っていて視野周辺の像を悪化させますが、これは反射望遠鏡と同様、補正レンズによる補正が可能です。最近では、こうした補正レンズを最初から鏡筒内に組み込んだ望遠鏡も発売されています。

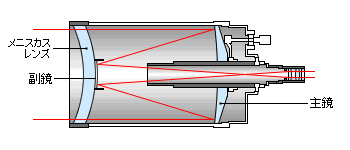

このシュミットカセグレン式と似た性格を持つのが、マクストフカセグレン式です。この方式では、形状が複雑なシュミット補正板の代わりに球面からなるメニスカスレンズを用います。鏡、レンズともにすべて球面であるため製造が容易で、大口径のもののほか、口径10cm前後の入門機もよく作られています。

特性としてはシュミットカセグレンとよく似ています。光軸については、個々の望遠鏡の作りにもよると思いますが、総じてシュミットカセグレンよりは狂いにくいようです(小型のものだと光軸調整機構を省いたものもあります)。ただ、メニスカスレンズはシュミットカセグレンの補正板よりも分厚いため、特に大口径のものでは重量がかさみます。また、レンズ自体の熱容量が大きいため温度順応の面でも不利と言われています。

本ページ中の星図は(株)アストロアーツ「ステラナビゲータ10」を用いて作成しました。