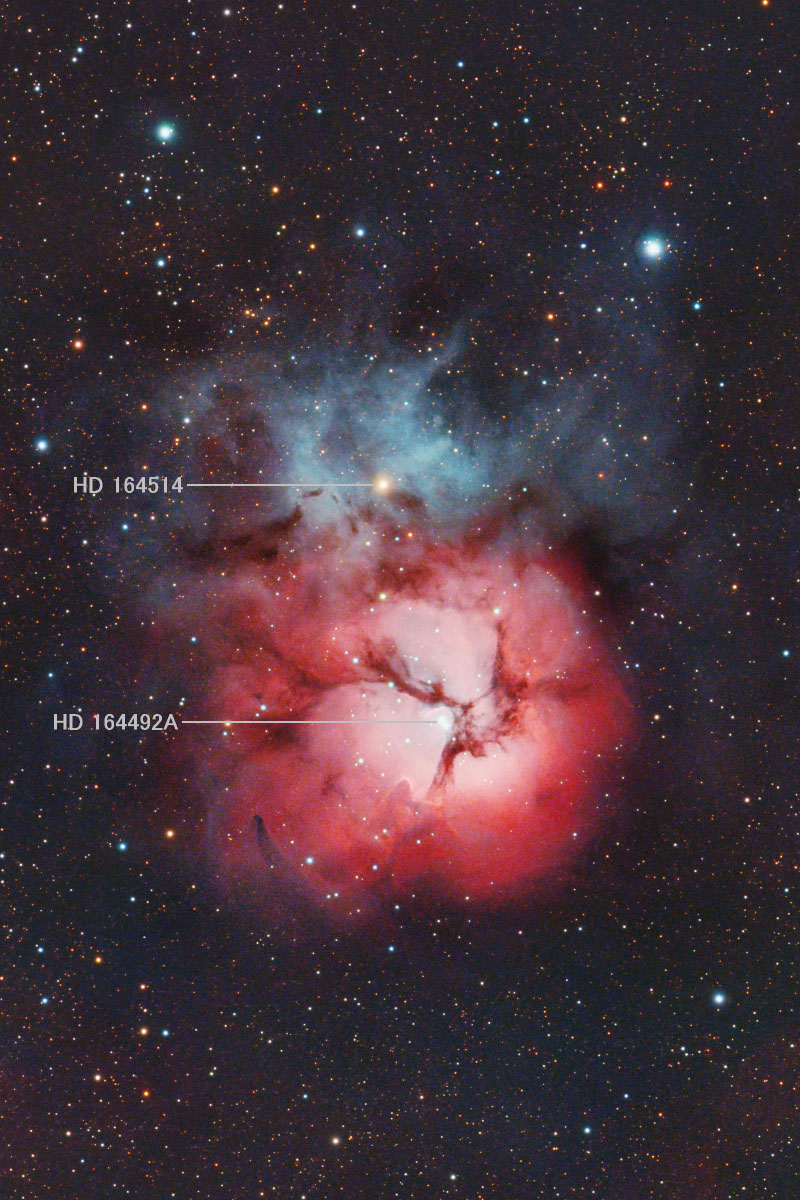

三裂星雲 M20とM21(M20: 散光星雲、M21: 散開星団、いて座)

| 撮影日時 | 2025年6月28日 |

|---|---|

| 撮影機材 | ビクセン ED103S+SDフラットナーHD(D103mm, f811mm)、ビクセン SXP赤道儀 |

| 使用カメラ | ZWO ASI2600MC Pro |

| ガイド鏡 | ペンシルボーグ(D25mm, f175mm) |

| オートガイダー | ZWO ASI120MM |

| 感度・露出時間 | 0℃, Gain=100, 露出300秒×37コマ |

| 備考 | IDAS LPS-D1使用 |

三裂星雲 M20は、いて座にある明るい散光星雲です。M20はすぐ南にある干潟星雲 M8と同時に撮られることが多く、ここでも過去に2012年、2015年、2019年と撮影しています。ただ、当時は冷却CMOS導入前。天文改造デジカメによる撮影で、階調表現に不満がありました。

今回の撮影では、冷却CMOSを用いるのはもちろんですが、北側の青い反射星雲を捉えるため、デュアルナローバンドフィルターではなく従来型の光害カットフィルターを用いて撮影しています。水素原子や酸素原子由来の光のみを通すナローバンドフィルターは一般に光害に強く、街なかからの散光星雲撮影の強い味方ですが、星の光を単純に反射して輝いているだけの反射星雲に対しては無力です(反射されている光の大半をカットしてしまうので、写りがものすごく悪くなります)。今回は、従来型光害カットフィルターのおかげで、南側の輝線星雲、北側の反射星雲ともに色鮮やかに捉えることができました。

M20は上にも書いた通り、ピンク色に輝く南側と北側の青い色との色の取り合わせが大変美しい星雲です。南側の散光星雲(輝線星雲)を輝かせているのは、星雲中央にあるHD 164492AというスペクトルO型の星です。極めて巨大かつ高温の星で、この星から放たれる強烈な紫外線などの影響で、周囲の水素が励起され赤い光を放っています。

一方、北側の反射星雲を輝かせているのは、HD 164514というスペクトルA型の超巨星です。写真だと星がオレンジ色に見えますが、これはおそらく光が塵の中を通ってくるうちに青い光が散乱されたため。夕日が赤く見えるのと同じ理屈です。また、反射星雲が青く見えるのも同様で、塵によるレイリー散乱により短波長の光が優先的に散乱されて、観測者の目には青い光が届くのです。

また、「三裂星雲」という名前の通り、星雲の前面にはBarnard 85という暗黒星雲が横たわって、星雲を分割して見せています。もっとも、写真だと「三裂」というより「四裂」といった雰囲気です。

M20の左上には、若い散開星団のM21があります。小ぢんまりした中に50~60個の星が集中しています。写真だとそれなりに存在感がありますが、明るい星が少ないので、派手な天体が揃う夏空では比較的地味な印象です。

散開星団と言えば、写真の南端には小さな散開星団と、それを弧のようにとりまくHII領域とが見えます。散開星団はBochum 14、HII領域はBFS 1と名前がついていますが、いずれもエース級の天体に囲まれて、目立たないこと甚だしいです。とはいえ、ヴェラ・ルービン天文台において撮影された写真を見てみると、BFS 1はεのような面白い形をしていますし、目を向けてみてもいいかもしれません。

オリジナル画像

コンポジット&処理前の画像およびレベル調整のみ行った画像です。比較的明るい星雲とはいえレベル調整なしでは存在がほとんど分からず、レベル調整したらしたで光害カブリがかなり酷いです。低空の天体の宿命です。