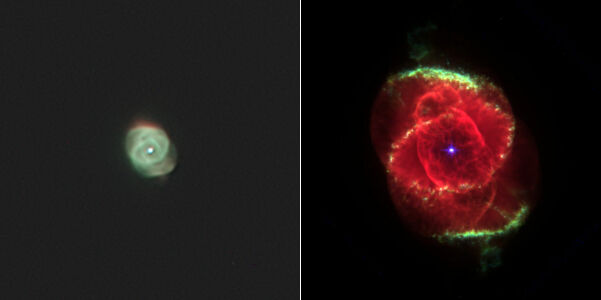

キャッツアイ星雲 NGC6543(惑星状星雲、りゅう座)

| 撮影日時 | 2017年8月12日 |

|---|---|

| 撮影機材 | セレストロン EdgeHD800(D203mm, f2032mm)、ビクセン SXP赤道儀 |

| 使用カメラ | Canon EOS Kiss X5 SEO-SP3 |

| ガイド鏡 | セレストロン オフアキシスガイダー使用 |

| オートガイダー | StarlightXpress Lodestar |

| 感度・露出時間 | ISO800、10秒×120コマ |

| 備考 | OPTOLONG CLS-CCD for EOS APS-Cフィルター使用、中心部をトリミング |

りゅう座にある惑星状星雲です。見かけの大きさが非常に小さい天体で、以前撮影したみずがめ座の「土星状星雲」やアンドロメダ座の「青い雪玉星雲」と比べても、さらに小さくしか見えません。一方で、非常に複雑な構造を持つことで知られていて、ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた美しい写真を見たことがある人も多いことでしょう。

1786年にウィリアム・ハーシェルによって発見された天体で、1864年には惑星状星雲として初めてスペクトル観測が行われています。その後も盛んに研究が行われてきていますが、なぜこのような複雑な構造が形成されるのに至ったのかなど、まだまだ分からないことの多い天体です。

一般的な惑星状星雲と同様、この星雲も小さいながらも意外とよく見え、よく写る天体です。カタログ上の明るさは9等程度ですが、惑星状星雲は単位面積当たりの明るさが明るいので、都心でも比較的容易に観望、撮影ができます。逆に言えば、撮影時に普通の星雲と同じような感覚で長時間露出すると、あっという間に露出オーバーで真っ白に飛んでしまいます。そこで、この写真では1コマあたりの露出を10秒に抑えて多数枚撮影し、これをコンポジットした後にRegistax6でウェーブレット処理をするという、惑星写真と同じような処理方法を行ってみました。

その結果、楕円が組み合わさったような、複雑なガスの微細構造が予想以上によく出てくれました。ハッブル宇宙望遠鏡で撮影された写真と見比べると、解像度がかなわないのは当然ながら、形の特徴がしっかり出ているのが分かります。普通のカメラによる撮影でもここまで出るので、最近の高感度な動画カメラを用いれば、さらなる高解像度も狙えそうな気がします。

オリジナル画像

カメラで撮ったままの画像です。この星雲は単位面積当たりの明るさが大きいので、わずか10秒の露出でも容易に写りました。ただ、見かけの大きさが小さいため、焦点距離2000mmの望遠鏡で撮影してもこんなサイズでしか写りません。