メデューサ星雲 Abell21(惑星状星雲、ふたご座)

| 撮影日時 | 2024年1月12日 |

|---|---|

| 撮影機材 | ED103S+SDフラットナーHD+レデューサーHD(D103mm, f624mm)、ビクセン SXP赤道儀 |

| 使用カメラ | ZWO ASI2600MC Pro |

| ガイド鏡 | ペンシルボーグ25(D25mm, f175mm) |

| オートガイダー | ZWO ASI120MM |

| 感度・露出時間 | -20℃, Gain=100, 露出300秒×6コマ(カラー)+Gain=350, 300秒×66コマ(ナロー) |

| 備考 | IDAS LPS-D1 & Optolong L-Ultimate使用 |

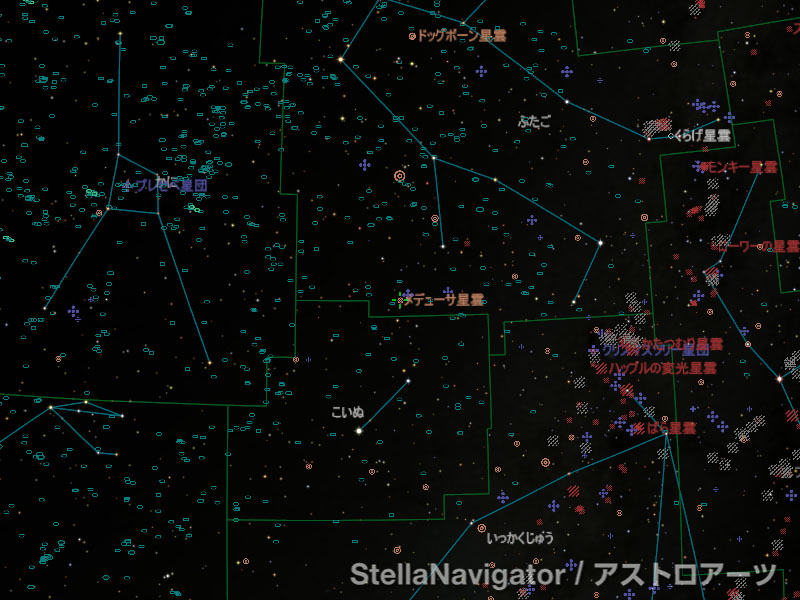

ふたご座とこいぬ座の境界付近に存在する大型の惑星状星雲です。惑星状星雲のPKカタログでは「PK205+14.1」、シャープレスのカタログでは「Sh2-274」の番号で登録されています。

直径約10分とかなり大型で、見かけの大きさだけなら、有名な亜鈴状星雲 M27をも上回ります。しかしながら眼視ではかなり淡く、メシエカタログはおろかNGCやICにも登録されていません。発見されたのは実に1955年のこと(カリフォルニア大学ロサンゼルス校のジョージ・エイベルによる)で、最近まで存在自体知られていませんでした。「メデューサ星雲」という愛称は、赤いフィラメントがギリシア神話に出てくる怪物メドゥーサの髪を連想させることから付けられました。

この星雲は発見当初、惑星状星雲ではなく超新星残骸と思われていました。上で触れたフィラメントの構造と、超新星残骸である網状星雲などとの構造の類似を見れば無理のないところです。しかし1970年代になって、ソ連の天文学者によりガスの拡散速度が秒速約50kmと超新星残骸にしては遅いことが明らかにされ、惑星状星雲だと考えられるようになりました。

今回の写真では、惑星状星雲には特効とも言えるL-Ultimateを用いて長時間露光を行いました。これに、通常の光害カットフィルターであるLPS-D1で撮影した星像を組み合わせています。結果、一般に「メデューサ星雲」と言われて連想される三日月状の赤いフィラメントだけではなく、青っぽいOIII領域、右上(北西)に広がるHα & OIII領域、さらにその外側にごく淡く大きな円形に広がるHα領域まで捉えることができました。

メデューサ星雲の立体構造を考えてみると、基本的な形はほぼ球形のところ、その側面の一部が破れるような形で淡いガスが泡のように広がったようにも見えます。こうした構造を想像しながら惑星状星雲を眺めるのも楽しいものです。

オリジナル画像

LPS-D1フィルターを用いて撮影した、コンポジット&処理前の画像およびレベル調整のみ行った画像です。眼視では淡くてほぼ見えない対象ですが、写真ではHα領域が案外よく写ります。

こちらはL-Ultimateフィルターを用いて撮影した、コンポジット&処理前の画像およびレベル調整のみ行った画像です。星雲の姿はさらにはっきりしてきます。