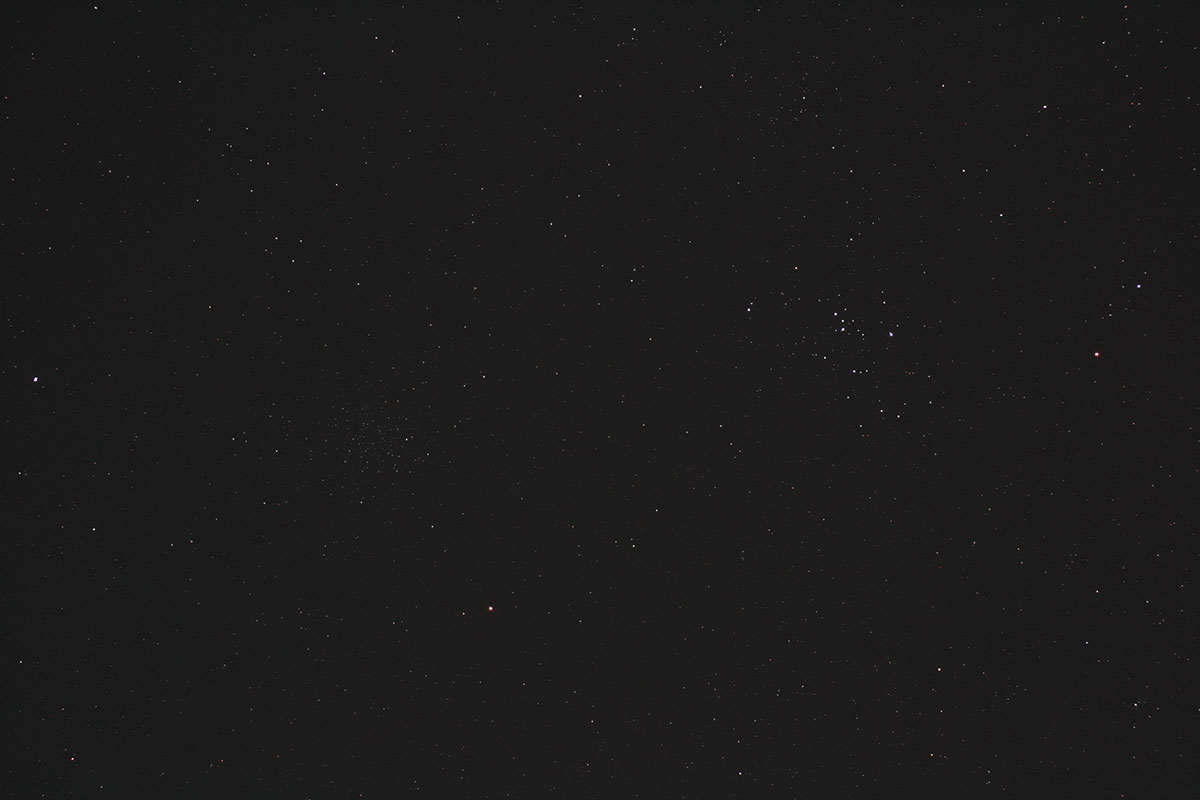

M46 & M47(散開星団、とも座)

| 撮影日時 | 2017年11月25日 |

|---|---|

| 撮影機材 | ミニボーグ60ED+マルチフラットナー 1.08×DG(D60mm, f378mm)、ビクセン SXP赤道儀 |

| 使用カメラ | Canon EOS Kiss X5 SEO-SP3 |

| ガイド鏡 | ペンシルボーグ(D25mm, f175mm) |

| オートガイダー | ZWO ASI120MM |

| 感度・露出時間 | ISO100, 露出180秒×8コマ |

| 備考 | IDAS/SEO LPS-P2-FFフィルター使用 |

おおいぬ座の東側、とも座にある散開星団です。2つの星団が仲良く並んでいるため、ペルセウス座にある二重星団h-χと対比して「南天の二重星団」などと呼ばれることもあります。M47のすぐ北にはNGC2423という、やや小さい散開星団もあるので「三重星団」とでも言った方が適切かもしれません(^^;

なお、これらの星団は、たまたま同じ方向に見えるだけで、宇宙空間で実際に隣り合っているわけではありません(M46までの距離:5400光年 M47までの距離:1600光年)。

本家の「二重星団」は、大きさ、明るさともに同じような散開星団が並んでいるものですが、こちらのペアは、やや暗い星が集まったつつましやかな印象のM46と、明るい星が点在して派手な印象のM47とが並んでいて、個性がはっきり分かれます。

もっともこのM47、派手で目立つくせに「行方不明」になっていたことがあります。1771年にメシエがこの星団を発見、記録した際、赤緯のプラスとマイナスを書き間違えてしまったのです。当然、該当する位置に星団などなく、長らくM47がどれを指すのか分からない状態が続きました。この間違いが修正されたのは実に1959年のことです。

一見地味なM46には、小さな惑星状星雲NGC2438が重なって見えています(地球からの距離は2900光年で、これもたまたまM46と同じ方向に見えているだけです)。視直径1分ほどの小さな天体ですが、クローズアップするとちょうど「環状星雲」ことM57と雰囲気がよく似ています。

散開星団の場合、露出をかけすぎると星が白く飛んでしまい、味気ない絵になりがちですが、今回は露出を短めにするとともに、ダイナミックレンジの広い低感度域で撮影することで、うまく星の色を残すことができました。

オリジナル画像

一見地味に見えますが、これは星の色が飛ばないように露出時間を短めにしているためで、軽くレベル調整を行うと一気に星が見えてきます。露出時間が短いということは街なかからの撮影でも背景が白飛びする心配をしなくていいので、この手の散開星団は都心でも十二分に楽しめます。