勾玉星雲 IC405 & IC410(散光星雲、ぎょしゃ座)

| 撮影日時 | 2017年10月1日 |

|---|---|

| 撮影機材 | ミニボーグ55FL+レデューサー0.8×DGQ55(D55mm, f200mm)、ビクセン SXP赤道儀 |

| 使用カメラ | Canon EOS Kiss X5 SEO-SP3 |

| ガイド鏡 | ペンシルボーグ(D25mm, f175mm) |

| オートガイダー | ZWO ASI120MM |

| 感度・露出時間 | ISO100, 露出600秒×16コマ |

| 備考 | IDAS/SEO LPS-P2-FFフィルター使用 |

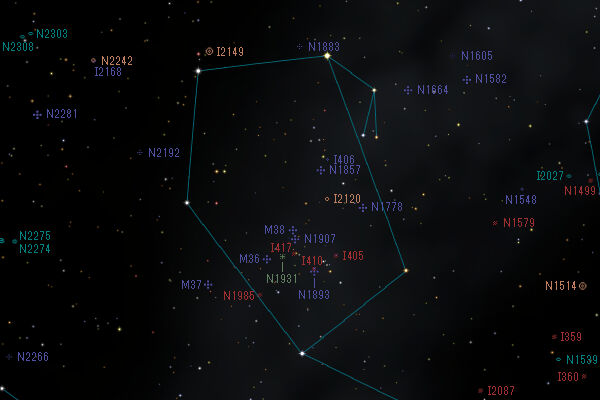

IC405とIC410は、いずれもぎょしゃ座にある散光星雲です。ぎょしゃ座と言えば将棋の駒のような五角形が特徴ですが、その五角形の真ん中下方、散開星団のM38のすぐそばにあります。

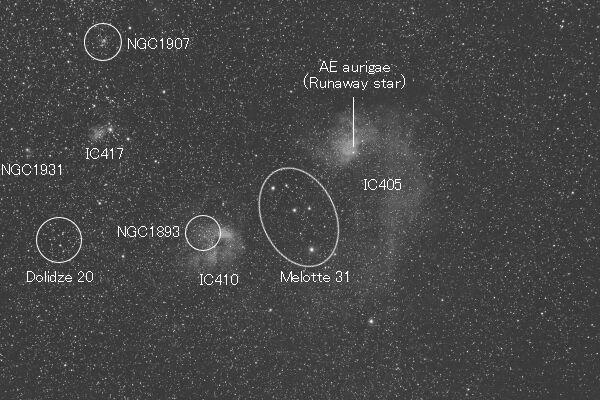

西側(写真右側)のIC405はちょうど「コンマ」のような形をした散光星雲で、日本では「勾玉星雲」の愛称で知られています。この星雲を輝かせている「ぎょしゃ座AE」という星は「runaway star」の異名を持ち、オリオン大星雲(M42)で生まれて飛び出してきた星です。現在も高速で宇宙空間を移動中で、その途中でたまたま行きあたったガスが輝いているのがIC405です。将来、「ぎょしゃ座AE」がこのガスから離れてしまえば、輝きを失って暗黒星雲に戻ってしまう運命にあります。

東側(写真左側)のIC410の方は「おたまじゃくし星雲(Tadpoles nebula)」や「どくろ星雲」の愛称で知られる星雲で、写真中央に見えるMelotte 31(メロッテ31)という星団を挟んでIC405の反対側にあります。

このほかにも、このあたりは大小の散光星雲、散開星団が入り混じっていて、大変賑やかな領域です。

ところがそこは東京都心。カラフルで賑やかなはずのこの領域も、「撮って出し」の状態ではページ下の写真のようにほとんど何も見えません。先日撮影した「ハート星雲&胎児星雲」よりさらに酷い状態です。

普通、愛称がつくような天体は明るかったり撮影しやすかったりするものが多く、散光星雲の最も濃い部分くらいは見えるものですが、今回ばかりは影も形も見当たりません。想像以上に淡い対象のようです(そういえば、銀塩写真のころはそれほど注目されていなかったように記憶しているので、逆に言えば、そのくらい淡いということなのでしょう)。

それでも、明るい光学系にも助けられ、10分露出、16枚の画像をコンポジットすることで、どうにか散光星雲の姿を浮かび上がらせることができました。本来、このあたりにはごく淡いガスが全面に蜘蛛の巣のように広がっているのですが、さすがにそこまでは出し切れませんでした。それでもIC405, 410周辺に広がる淡いガスは存在が分かります。東京都心でここまで撮れればまずは上出来でしょうか。

オリジナル画像

コンポジット&処理前の画像です。対象が淡い上、光害が特にひどい北天にあるため、この時点ではIC405の最も濃い部分である「勾玉の頭」に相当する部分すら存在が分かりません。