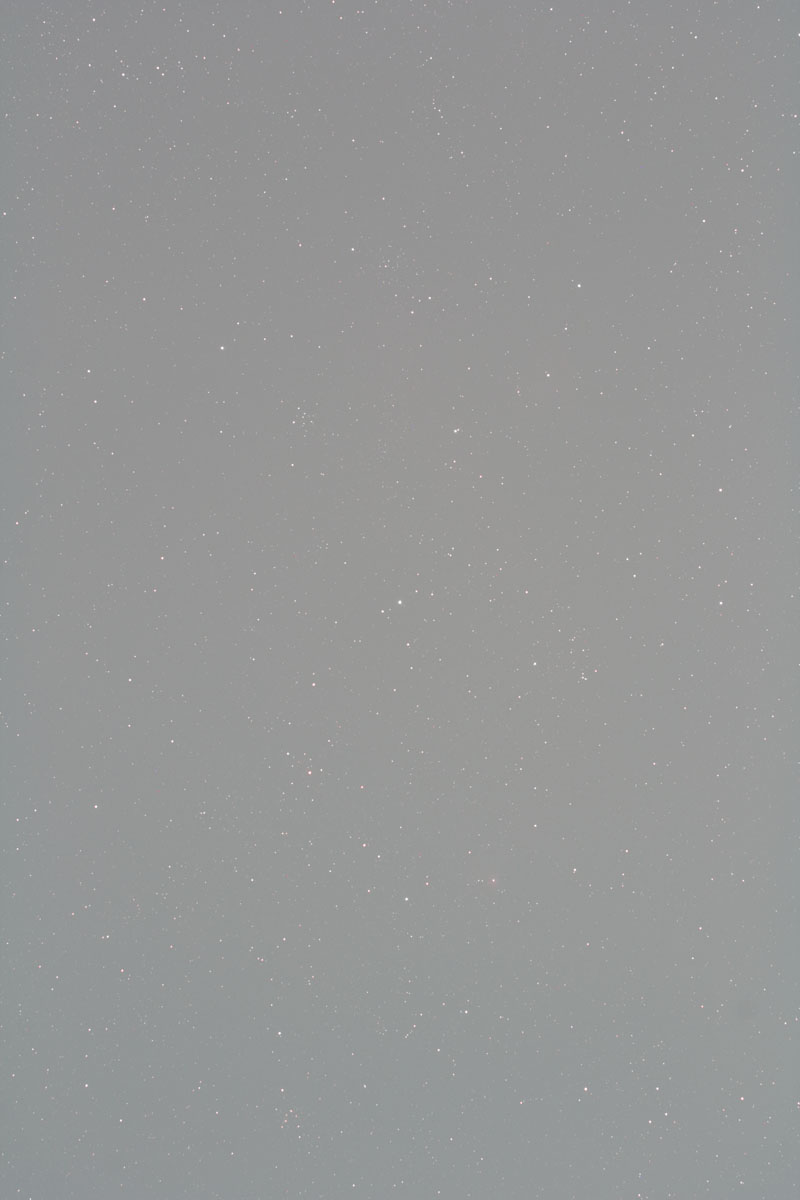

かもめ星雲(わし星雲) IC2177(散光星雲、いっかくじゅう座~おおいぬ座)

| 撮影日時 | 2016年12月10日 |

|---|---|

| 撮影機材 | ミニボーグ45EDII+レデューサー0.85×DG(D45mm, f285mm)、ビクセン SXP赤道儀 |

| 使用カメラ | Canon EOS Kiss X5 SEO-SP3 |

| ガイド鏡 | ペンシルボーグ25(D25mm, f175mm) |

| オートガイダー | ZWO ASI120MM |

| 感度・露出時間 | ISO200、600秒×16コマ |

| 備考 | IDAS/SEO LPS-P2-FFフィルター使用 |

「かもめ星雲」または「わし星雲」の愛称で知られる、いっかくじゅう座とおおいぬ座の境界付近にある散光星雲です。その名の通り、鳥が翼を広げたような姿をしていて人気のある被写体の1つです。主に人間の目に感じにくい波長の光(Hα線)で輝いているため、眼視で確認するのは困難ですが、赤外線カットフィルターを取り除いたいわゆる「天文改造カメラ」ならその姿を捉えることができます。とはいえ、特に翼に相当する部分は淡いうえに、南中時でも高度が40度程度と比較的低くて大気の透明度や光害の影響を受けやすいため、光害の激しい都心からではなかなかの難物です。

この星雲は広がりが大きいため、今回は手持ちの鏡筒の中で最も焦点距離の短いミニボーグ45EDIIにレデューサーを組み合わせて利用しています。ところがこの45EDII、焦点距離の公称値は325mmなのですが、実際の焦点距離は335mmのようで、その分レンズの明るさが暗くなってしまっています。撮影終了後にTwitter経由でこの事実を教えてもらったのですが、ちょっとこれは計算違いでした。

この光学系の暗さも影響してか、感度をISO200まで落として10分間露出してもなお露出不足気味だったようで、「撮って出し」の状態では星雲の姿を確認することすらできませんでした。夜半過ぎで光害が和らいでいて、その上、冬らしい透明度の高い夜だったのですが、この光学系ではさらに露出が必要なようです。

それでも画像処理の結果、明らかに階調不足ではあるものの、その特徴的な姿をあぶりだすことができました。夏に比べると薄いとはいえ、天の川のど真ん中にある星雲なので微光星が多く、単純に星雲を強調しようとすると星像が飽和してギトギトした感じになってしまうので、星マスクを使うなどして悪影響をなるべく抑えるようにしています。

ちなみにこの星雲、日本では上記のとおり「わし星雲」と呼ばれることも多いですが、英語では「Seagull nebula」(かもめ星雲)と呼ばれています。形としては確かにカモメの方がそれっぽいですし、同じ「わし星雲」の愛称を持つM16と紛らわしいので、個人的には「かもめ星雲」の呼び方を推していきたいところです。

この星雲のカタログ番号としては「インデックス・カタログ」の「IC 2177」が知られていますが、IC 2177は実は鳥の「翼」に相当する部分に振られた番号で、「頭部」にはNGC 2327(NGC 2327については、南側の翼の折れ曲がった付近にある反射星雲をそれとする場合もあるようです)やvdB93(van den Bergh 93)、Sh2-292(Sharpless 292)、翼の南端の明るい部分にはSh2-297(Sharpless 297)といった具合に複数の番号が付けられています。

また、北側の翼の折れ曲がり付近にはNGC 2335、その南東にはNGC 2343という2つの散開星団があります。天の川の中ということもあって、なかなかにぎやかな領域です。

オリジナル画像

コンポジット&処理前の画像です。翼の南端にあたるSh2-297はなんとか確認できますが、それ以外は光害にかき消されてしまい、翼を広げた鳥の姿は全く分かりません。