Abell 33(惑星状星雲、うみへび座)

| 撮影日時 | 2022年1月4日 |

|---|---|

| 撮影機材 | セレストロン EdgeHD 800(D203mm, f2032mm)、ビクセン SXP赤道儀 |

| 使用カメラ | ZWO ASI2600MC Pro |

| ガイド鏡 | セレストロン オフアキシスガイダー使用 |

| オートガイダー | StarlightXpress Lodestar |

| 感度・露出時間 | -20℃, Gain=100, 露出600秒×12コマ |

| 備考 | IDAS NebulaBooster NB1フィルター使用 |

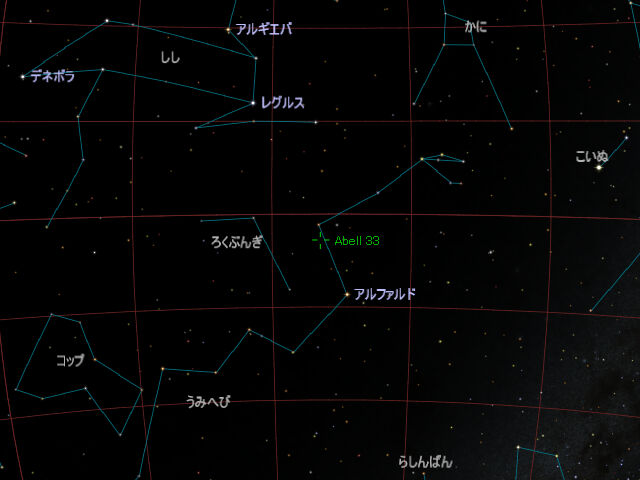

Abell 33は、アメリカの天文学者ジョージ・エイベル(George Ogden Abell, 1927~1983)が、パロマー天文台スカイサーベイ(Palomar Observatory Sky Survey, POSS)で得られたデータを基にまとめた惑星状星雲のリストに掲載されている惑星状星雲です。うみへび座のα星アルファルドの6度ほど北に位置します。チェコの天文学者ルボシュ・ペレク(Luboš Perek, 1919~)とルボシュ・コホーテク(Luboš Kohoutek, 1935~)がまとめた惑星状星雲のリストにも掲載されていて、PK238+34.1という名称でも知られています。手前にあるHD 83535という7等星と絶妙な位置で重なっていて、しばしば「天空のダイヤモンドリング」に例えられる美しい天体です。惑星状星雲は複雑な内部構造を持つものが多いのですが、この星雲はほぼ完全な円形で、これほどきれいに丸いのは比較的珍しい類です。

視直径は4.5分ほどもあって、惑星状星雲としては大型の部類。カタログ上の明るさは13等と、ちょうどドッグボーン星雲と同程度ですが、ほぼ恒星状の同星雲と違って大きく広がっているため、その淡さはまるで比べ物になりません。

この天体は2年前にも天文改造デジカメで撮影しているのですが、なにしろ非常に淡い上に、青っぽい天体はそもそも光害の影響を受けやすく、かろうじて存在が分かる証拠写真レベルのものを撮るのが精一杯でした。

今回は冷却CMOSカメラを使ってどうか……?というところですが、多少写りはマシなものの、残念ながら証拠写真レベルは脱却できず。光学系自体がF10と暗いですし、Gainをもっと上げた上で、露出時間もさらに必要そうです。

オリジナル画像

カメラで撮ったままの画像です。さすがに露出が不足しすぎていて、真っ暗で何も見えません。

強調すると、中央にうっすらと円形のものがあるように見えますが、それでも猛烈に淡いです。