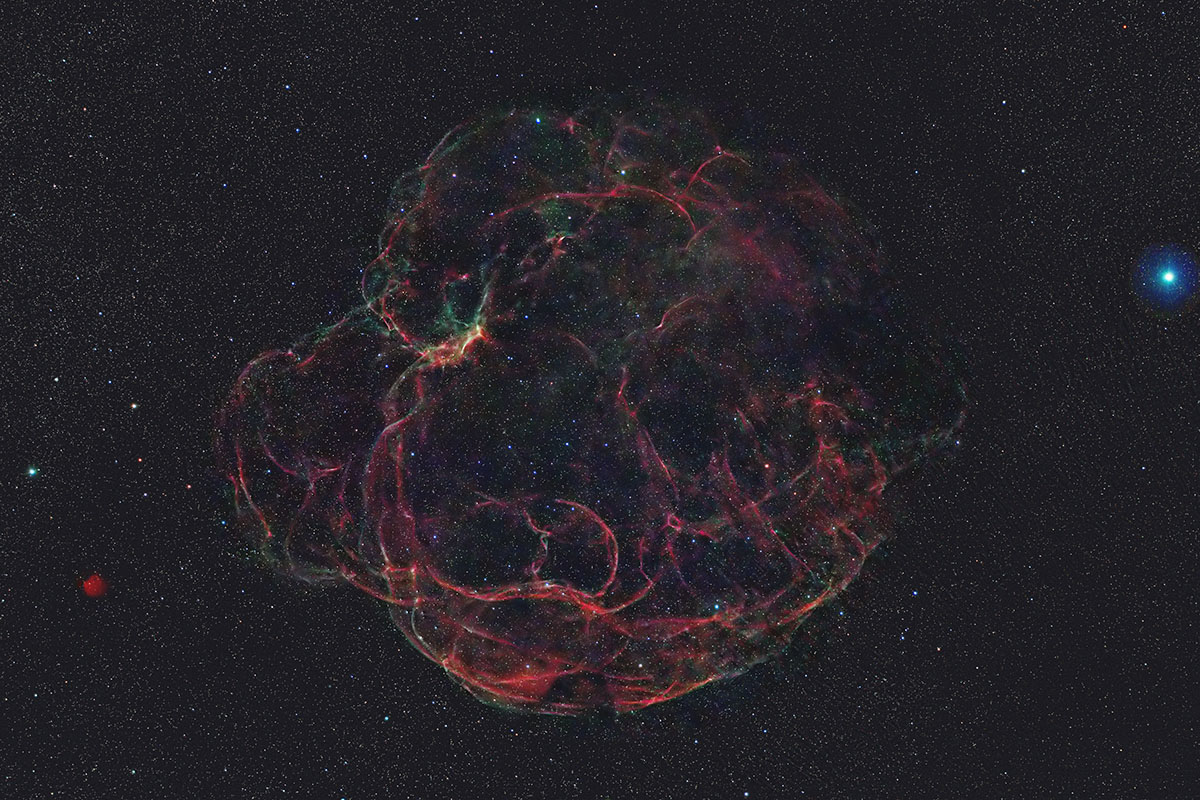

スパゲティ星雲 Sh2-240(超新星残骸、おうし座)

| 撮影日時 | 2024年11月29日 |

|---|---|

| 撮影機材 | ミニボーグ55FL+レデューサー0.8×DGQ55(D55mm, f200mm)、ビクセン SXP赤道儀 |

| 使用カメラ | ZWO ASI2600MC Pro |

| ガイド鏡 | ペンシルボーグ(D25mm, f175mm) |

| オートガイダー | ZWO ASI120MM |

| 感度・露出時間 | -10℃, Gain=100, 露出60秒×32コマ(カラー)+Gain=300, 300秒×90コマ(ナロー) |

| 備考 | IDAS LPS-D1 & Optolong L-Ultimate使用 |

「Simeis 147」(シメイズ147)というカタログ名でも知られる、大型の超新星残骸です。地球からの距離は約3000光年で、約150光年にわたって広がっています。その見かけの大きさは満月6個分にも及びます。

ただ、大きく広がっているだけに非常に淡く、フィルム時代には暗い空の下、シュミットカメラなどの明るい光学系にR64フィルター、103aEや水素増感TP2415といったHα線に感度の高いフィルムを用い、長時間露出をかけてようやく姿を捉えられるような難物でした。このあたりの事情はデジタル時代になってだいぶ緩和されましたが、それでも難物なのには変わりなく、一部では「残骸」を意味する英語「レムナント(remnant)」をもじって「無理ナント」などと呼ばれる始末です。

それほど淡い天体ですが、

- F3.6という比較的明るい光学系(BORG55FL+レデューサー7880セット)

- 極狭帯域デュアルナローバンドフィルター(L-Ultimate)

- 20時ごろ~翌5時ごろまで確保できる撮影時間

- 天頂近くまで昇る軌道

- 冬空の透明度

といった好条件もあり、東京都心からでも捉えられるだろうと踏んで撮影にチャレンジしました。

結果、Hαの赤いフィラメントとOIIIの青緑色のフィラメントが絡まり合う美しい姿を捉えることに成功しました。特に、OIIIの青緑色を意外とハッキリ出せたのはうれしい誤算で、同じ超新星残骸であるはくちょう座の網状星雲を彷彿とさせます。一般にOIIIは光害成分に紛れやすく、コントラストが上がりにくいのですが、上手く処理できた結果でしょう。

ちなみに、Sh2-240は「スパゲティ星雲」という愛称でも知られています。構造が曖昧でごちゃごちゃにこんがらがったプログラムコードを、しばしば「スパゲティコード」と言いますが、フィラメントが複雑に絡まり合った姿からそうしたものを連想したのでしょうか。

メインの被写体であるSh2-240の成因となった超新星爆発が起こったのは数万年前で、あとにはPSR J0538+2817というパルサーが残されています(残念ながら可視光では見えません)。また、写真左下には、Sh2-242という明るいHII領域が写っています。こちらはSh2-240とは関係なく、同星雲中に見える「BD+26 980」という星からの放射によって輝いている散光星雲です。地球からは約6500光年離れています。Sh2-240と比べると非常に明るく、同じ処理を加えると赤色が完全に飽和してしまうので、やむをえずここのみ別に処理を行っています。

写真右上の青い星は、おうし座の2等星エルナト。星座絵でおうしの角(つの)の先にあると同時に、ぎょしゃ座の五角形の一角を形作る星でもあります。この星の青い色は、Sh2-242の濃い赤といい対照になっていて、とてもきれいです。

オリジナル画像

LPS-D1フィルターを用いて撮影した、コンポジット&処理前の画像およびレベル調整のみ行った画像です。星雲の姿など全く分かりません。

こちらはL-Ultimateフィルターを用いて撮影した、コンポジット&処理前の画像およびレベル調整のみ行った画像です。デュアルナローバンドフィルターを用いても星雲の姿はほとんど分かりません。「無理ナント」などと揶揄される理由がよく分かります。