ライオン星雲 Sh2-132(散光星雲、ケフェウス座)

| 撮影日時 | 2025年8月19日 |

|---|---|

| 撮影機材 | ミニボーグ55FL+レデューサー0.8×DGQ55(D55mm, f200mm)、赤道儀化AZ-GTiマウント |

| 使用カメラ | ZWO ASI533MC Pro |

| ガイド鏡 | 32mm F4ガイドスコープ |

| オートガイダー | ZWO ASI290MM |

| 感度・露出時間 | 0℃, Gain300, 180秒×96コマ |

| 備考 | Optolong L-Ultimateフィルター使用 |

ケフェウス座ととかげ座の境界付近にある散光星雲で、そのユニークな形から「ライオン星雲」という愛称が付けられています。淡くて眼視では捉えられませんが、写真では東を向いて吠えるライオンの姿がハッキリ分かります。ここまで見事な造形もなかなかありません。

この星雲が珍しいのは、「上半身」がHαで輝いているのに対し、「下半身」はほぼOIIIで輝いている点です。まさにデュアルナローバンドフィルターが大活躍するシチュエーションで、そうしたフィルターが手元にあれば比較的容易に撮影できます。とはいえ、特に下半身は比較的淡い上に光害に埋もれやすいので、かなり強力な処理が必要です。

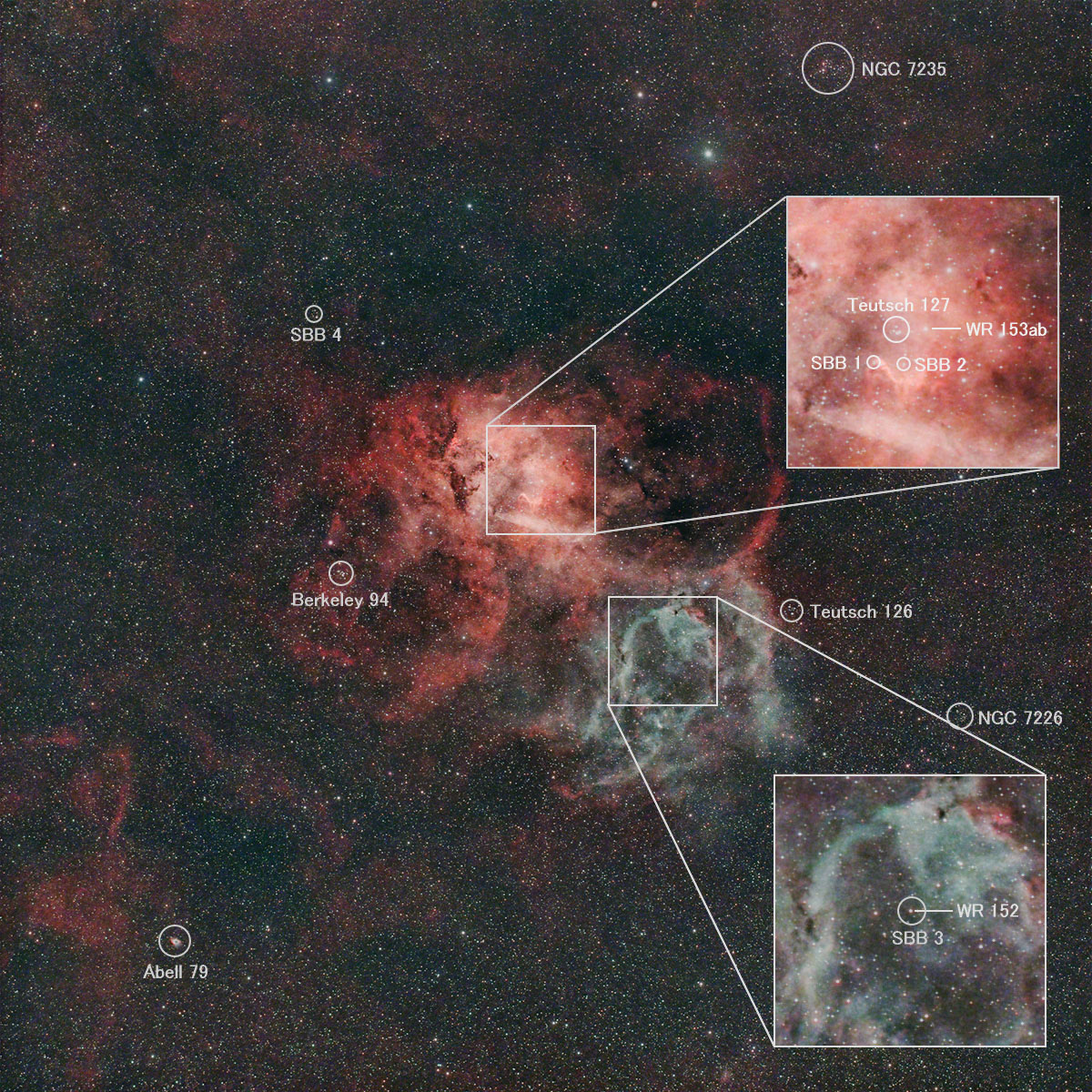

アノテーションを入れたのがこちら。星雲の輝きには特殊な青色巨星である「ウォルフ・ライエ星」(WR星)が関わっていて、下半身はWR 152、上半身はWR 153abとそれぞれ2つのWR星が役割を担っています。WR 152については、その強烈な恒星風によって周囲のガスが吹き払われ、泡構造が形成されているのが見て取れます。カシオペヤ座のバブル星雲のそれと同じようなものです。

Heckathorn, J. N.らによれば、WR星を取り巻く星雲は、初期のWR星を取り巻くものはOIII > Hα+NII、晩期のWR星を取り巻くものはHα+NII > OIIIという傾向があるそうなので、上半身と下半身のこの見事なコントラストはそのあたりが影響しているのかもしれません。

一方、上半身にあるWR 153abの方は、星雲に明確な泡構造は見当たりません。星雲の水素原子を励起しているのはWR 153abに加え、星雲内に埋もれた、複数のO型星を含む散開星団が大きな役割を果たしていると考えられています。上の写真中に示したTeutsch 127、SBB 1、SBB2などがそれで、SBB 2はその東側(左側)に弓状のバウショック(衝撃波面)が見えます。高エネルギーの恒星による強烈な恒星風が吹き荒れている証拠です。

また、写真の左下にはAbell 79という小さな惑星状星雲が見られます。「環状星雲」M57を彷彿とさせる楕円形の星雲で、現在も秒速約13kmの速度でガスが広がっています。解像度の関係もあってこの写真では見えませんが、星雲中心にある星は低温の矮星で、周囲のガスを電離させるにはエネルギーが足りません。そのため、実際には目に見えない高温の伴星があって、これがガスを電離させているものと考えられています。

オリジナル画像

コンポジット&処理前の画像およびレベル調整のみ行った画像です。レベル調整後には明るい「たてがみ」部分が見えるようになってきますが、青く輝く下半身はほとんど確認できません。