超新星 SN2022hrs

| 撮影日時 | 2019年2月2日、2022年5月3日 |

|---|---|

| 撮影機材 | 2019年:ビクセン ED103S+SDフラットナーHD(D103mm, f811mm)、ビクセン SXP赤道儀 2022年:セレストロン EdgeHD 800(D203mm, f2032mm)、ビクセン SXP赤道儀 |

| 使用カメラ | 2019年:Canon EOS Kiss X5 SEO-SP3 2022年:ZWO ASI2600MC Pro |

| ガイド鏡 | 2019年:ペンシルボーグ25(D25mm, f175mm) 2022年:セレストロン オフアキシスガイダー |

| オートガイダー | 2019年:ZWO ASI120MM 2022年:StarlightXpress Lodestar改 |

| 感度・露出時間 | 2019年:ISO100, 900秒×8コマ 2022年:-10℃, Gain=200, 180秒×40コマ |

| 備考 | 2019年:IDAS/SEO LPS-P2-FFフィルター使用、M59~M60の領域をトリミング 2022年:IDAS LPS-D1フィルター使用 |

おとめ座にある系外銀河NGC4647に現れた超新星です。

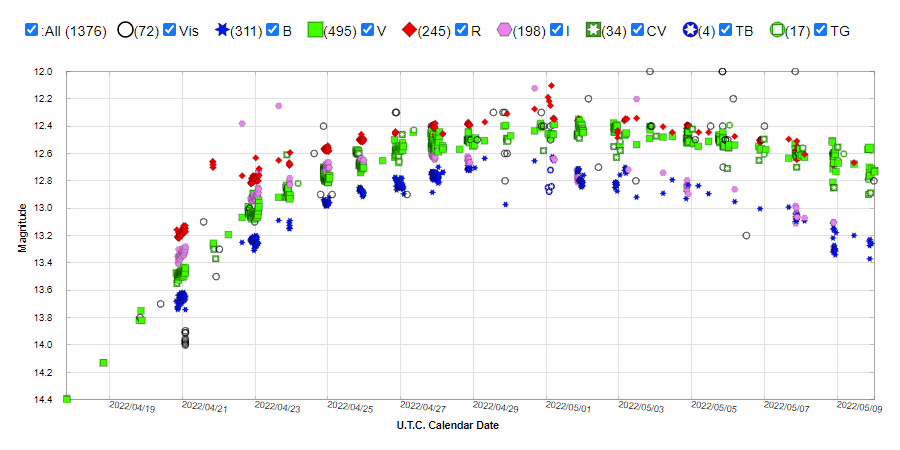

2022年4月16日、これまでも多くの超新星を発見してきた板垣公一氏が発見したもので、発見時の明るさは15等。その後、じわじわと明るさを増していき、5月初旬には12.4等程度まで達して明るさのピークを迎えました。

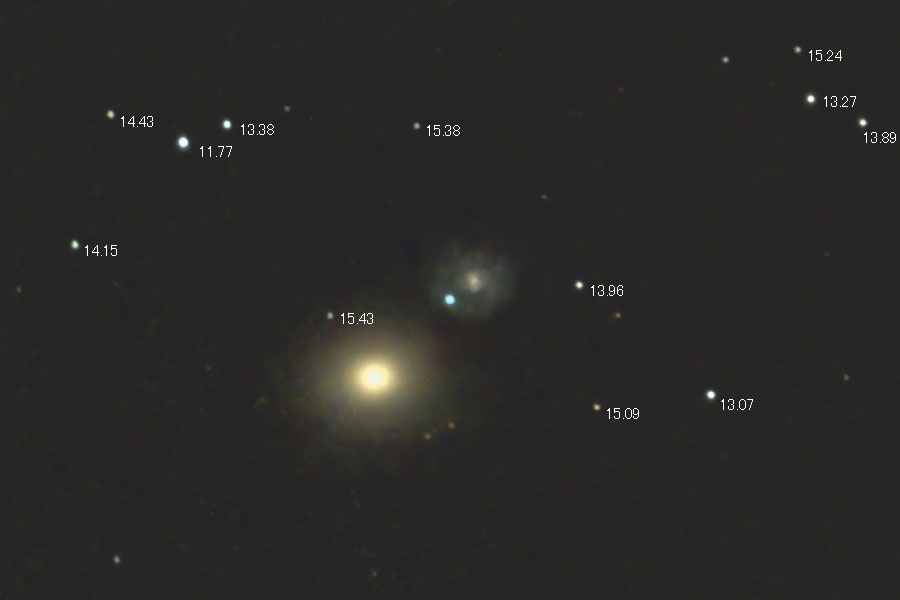

NGC4647は超新星発見以前にも撮影していましたので、これと2022年5月3日に撮影したもの比較したのが上の写真です。機材も撮影条件も違うので単純比較はできあせんが、青白く輝く超新星の存在がハッキリ分かります。

周囲の星と明るさを比べてみたのがこちら。11.77等の星よりは暗く、13.07等の星よりは明るいということで、12等台半ばといったところでしょうか。AAVSOに報告されているデータとも大きな矛盾はなさそうです。

なお、発見後の解析により、この超新星は「Ia型」と呼ばれるものであることが分かりました。Ia型超新星のもとになるのは白色矮星と赤色巨星の連星で、白色矮星上に赤色巨星からガスが流れ込んでいます。こうして降り積もったガスの質量がある限界点を超えると、白色矮星において核反応が暴走し、大爆発を起こします。これがIa型超新星です。爆発を起こす時の限界質量は物理法則により一定に決まっているため、Ia型超新星のピーク時の絶対等級は基本的にどれもほぼ同じ(-19~-19.5等程度)です。そのため、星や銀河までの距離を測る「標準光源」として利用できます。つまり、Ia型超新星が明るく見えれば距離が近く、暗ければ遠い、というわけです。

絶対等級Mと見かけの等級m、距離d(パーセク)の関係は m−M=5log10d−5 という式で表されます。見かけの等級を仮に12.5等とすると、距離dはおよそ20Mpc(メガパーセク)前後と求められます。NGC4647までの距離はおよそ19.3Mpc(=6300万光年)と言われていますので、オーダーとしてはまずまずいい線行っているのではないかと思います。