アイリス星雲 LBN487(反射星団、ケフェウス座)

| 撮影日時 | 2025年7月25日 |

|---|---|

| 撮影機材 | ビクセン ED103S+SDフラットナーHD(D103mm, f811mm)、ビクセン SXP赤道儀 |

| 使用カメラ | ZWO ASI2600MC Pro |

| ガイド鏡 | ペンシルボーグ(D25mm, f175mm) |

| オートガイダー | ZWO ASI120MM |

| 感度・露出時間 | 0℃, Gain=100, 露出300秒×62コマ |

| 備考 | IDAS LPS-D1フィルター使用 |

ケフェウス座にある反射星雲です。「反射星雲」というのは、文字通り恒星の光を反射して輝く星雲のことで、この星雲の場合、HD 200775という7.4等の星が光源になっています。この光源のエネルギーがきわめて強力な場合、近くのガスが加熱、電離されて散光星雲(輝線星雲)として特定の波長で輝くことになるのですが、HD 200775の場合、放つエネルギーがそこまで強力ではないため、周囲のガスや塵を単純に照らすにとどまります。

しかし、反射星雲は上述のように特定の波長で輝くわけではないため、光害カットフィルターやナローバンドフィルターの効果はほとんどありません。おまけに反射星雲は青色の成分が強く(ガスや塵がレイリー散乱を起こすため。空が青く見えるのと同じ原理)、LEDによる青みがかった光害とバッティングするので、無理に画像処理すれば青みが光害成分もろとも消えかねません。一般に街なかからの撮影は極めて困難な対象と言えます。

しかしながら、ほぼ丸一晩に渡って露出を与えた上、丁寧に画像処理を行うことで、星雲本体のみならず周囲の暗黒星雲や分子雲まで炙り出すことができました。自分でも正直ここまで写るとは思っていなかったのでビックリです。

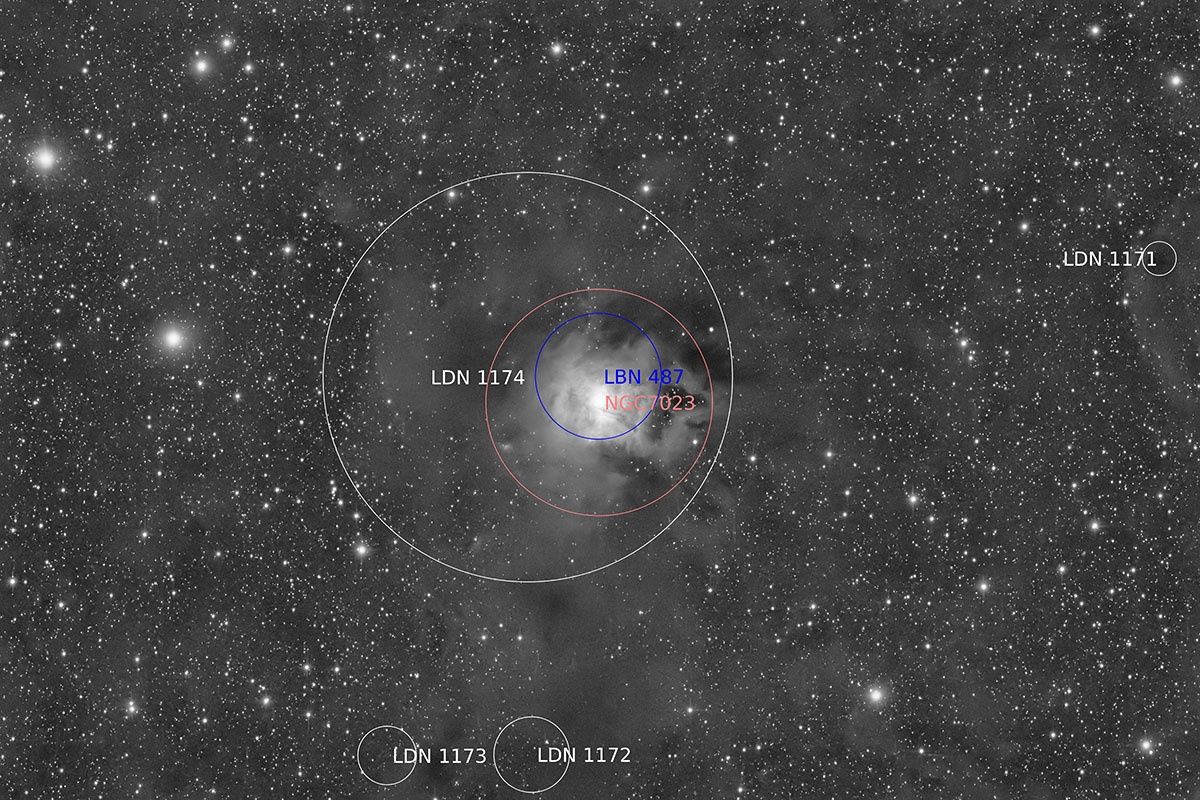

アノテーションを加えたのがこちら。「LDN」は"Lynds' catalog of Dark Nebula"の略で、1962年、アメリカの天文学者ビバリー・リンズ(Beverly Turner Lynds, 1929~)がパロマー天文台スカイサーベイ(Palomar Observatory Sky Survey, POSS)のデータを基にまとめた暗黒星雲のカタログを指します。「アイリス星雲」を取り囲む塵の雲には「LDN 1174」というナンバーが振られています。

なお、この「アイリス星雲」ですが、星雲のカタログ番号としては「LBN 487」というのが正式なものになります。LBNというのは"Lynds' catalog of Bright Nebula"の略で、LDNと同様、1965年にリンズがまとめた星雲のカタログを指します。

しばしば「アイリス星雲」のカタログ番号として「NGC 7023」が紹介されることがありますが、これは正確には星雲内にある散開星団を指します。上の写真では白飛びしてしまっていますが、強調具合をほどほどに抑えると下の写真のように星団の存在が分かります。

この星雲を照らしているのは、冒頭にも書いた通り、「HD 200775」という7.4等の星で、誕生間もない「ハービッグAe/Be型星」に分類される天体です。この星からの光で半径3光年に及ぶ範囲でガスや塵が照らされ、星雲として見えているわけです。

なお、上の写真で雲が赤っぽく輝いている箇所がありますが、これは中心星からの紫外線を受けて、塵の中の多環芳香族炭化水素(Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, PAH)が赤い蛍光を発しているためと考えられています。

オリジナル画像

コンポジット&処理前の画像およびレベル調整のみ行った画像です。レベル調整後、明るい中心部は確かにハッキリ分かりますし、部分的に星の数が少ないことから暗黒星雲の存在も分かりますが、よもやあれだけの分子雲がうずもれているとはとても思えません。