M83(系外銀河、うみへび座)

| 撮影日時 | 2019年3月9日 |

|---|---|

| 撮影機材 | セレストロン EdgeHD 800(D203mm, f2032mm)、ビクセン SXP赤道儀 |

| 使用カメラ | Canon EOS Kiss X5 SEO-SP3 |

| ガイド鏡 | セレストロン オフアキシスガイダー使用 |

| オートガイダー | StarlightXpress Lodestar |

| 感度・露出時間 | ISO400、900秒×8コマ |

| 備考 | IDAS/SEO LPS-P2-FFフィルター使用 |

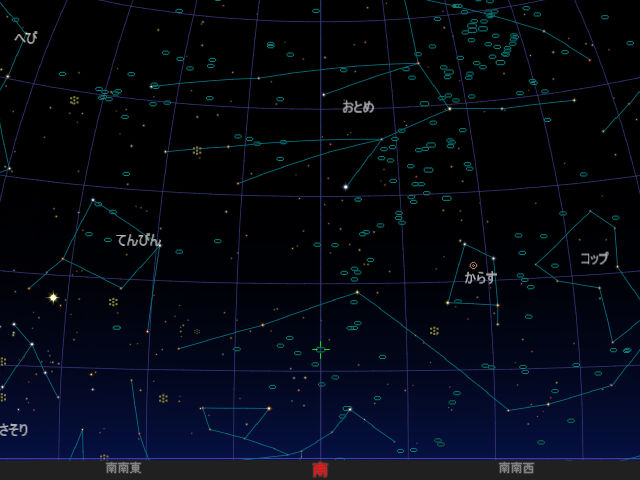

うみへび座にある大型の系外銀河です。天体を発見したのはフランスの天文学者ニコラ・ルイ・ド・ラカーユで、1752年、南半球のケープタウンでのことです。その後、メシエもカタログ収載に当たって実際に観測しています。カタログ上の明るさは7.5等。

この銀河のような、渦巻がこちら側を向いたいわゆる「フェイスオン」の銀河は、カタログ上の等級の印象よりはるかに淡いことが多いのですが、M83は立派な腕を持っていてその点の心配は無用です。ただ、東京では南中時でも高度は25度ほどしかなく、大気の透明度の影響を大きく受けます。その上、地上からの光害の影響も激しいので、都心での撮影は困難を極めます。

今回は、感度設定をISO400に抑えた上で1コマ当たり15分の露出を与えています。低空ゆえにシーイングの影響が大きく、星像が膨らみ気味なのが残念なところですが、外周部の淡い腕も存在が分かり、東京都心でここまで写ってくれればいいかなという気はします。この淡い腕、M83本体を円形に取り巻くように存在しているため、最初はフラットの取り損ないかとも思ったのですが、他の写真などを見る限り、実際にこういうもののようです。

ところでこのM83、東京での南中高度が低いのは上でも書いたとおりですが、メシエが活躍していた頃のパリでの南中高度はさらに低く、せいぜい12度くらいしかありません。当時は光害がほとんどなかったとはいえ、こんなものを口径数cmの小望遠鏡で検出するのですから、恐るべき鋭眼と言わざるをえません。

オリジナル画像

コンポジット&処理前の画像です。高度が低く、地上からの光害の影響がひどいこともあって、撮って出しの状態では中心核の明るい部分を捉えるのがやっとです。